いわゆる“絵付け”とは、簡単に言うと“食器に絵を描く”ということです。もう少し厳密に言うと、釉薬ののった白磁の上に特殊な上絵の具と呼ばれるもので上絵付けすることです。

西洋磁器上絵付け、ポーセリンペインティング、チャイナペインティングと呼ばれるもの。

どうして呼び名が違うのか、どのような違いがあるのかを私なりの考え方で説明していきます。

目次

ポーセリンペインティングとチャイナペインティング

“ポーセリン”とは、“白磁器”のこと。

“チャイナ”とは、中国を意味しますが、その昔、西洋ではまだ白く薄い器である白磁器が製造されていませんでした。それまでは、厚みのある、いわゆる“陶器”、“ポッタリー”しかなかったのです。そういった時代に、中国や日本から西洋の人たちがまだ見たことのなかった“白磁器”がやってきました。

“中国からきたもの”として、当時、白磁器のことを“チャイナ”と呼び、それらに絵付けを施すことを“チャイナペインティング”と呼ぶようになったとか。

・・・余談ですが・・・過去に習っていた絵付け教室の作品展があり、お当番をしていたとき、通りがかりのお客さんが、「何で?チャイナ?ペインティング?中国って?」って首をかしげて質問されてこられました。

我々ペインターにとっては、当たり前のように理解している名詞でしたが、こういった白磁に手描き絵付けをしたものを初めて聞く人や見る人にとっては、不思議なネーミングなのかもしれません。それでその時、通りすがりのその客様に上記のような説明をしました覚えがあります。

話しは戻りまして・・・

海外の有名窯所では、マイセン、ヘレンド、ロイヤルコペンハーゲンなど、日本ではノリタケなど、まだ職人さんによる手描きのテーブルウェアが販売されています。

転写紙を使った大量生産されるものとは違い、ひとつひとつ丁寧に絵付けされた器は、美しく同じものがふたつとないというところに希少価値があるのだと思います。

人の手によって、時間をかけて手描きし、作られたもの。よって、お値段もグンと跳ね上がるのですが、それはいたしかたのないことだと思います。

アメリカンとヨーロピアン

絵付けを大きく大別すると、

アメリカ育ちの、背景までぼかして描き込み流れるようなタッチで描かれる画風を

『アメリカン』と呼び、その絵付けを“チャイナペインティング”と呼ぶ。

ヨーロッパ育ちの、背景をほとんど描きこまないキリッとした画風を

『ヨーロピアン』と呼び、その絵付けを“ポーセリンペインティング”

・・・という名目で呼ばれていることが多いかと思います。

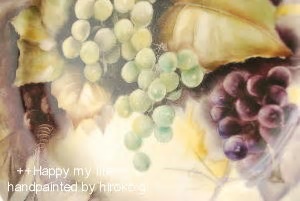

下記写真、私が描いたものを例にとり、アメリカンとヨーロピアンの絵のジャンルの違いを比べてみます。

『アメリカン』代表

『ヨーロピアン』代表 マイセン写し

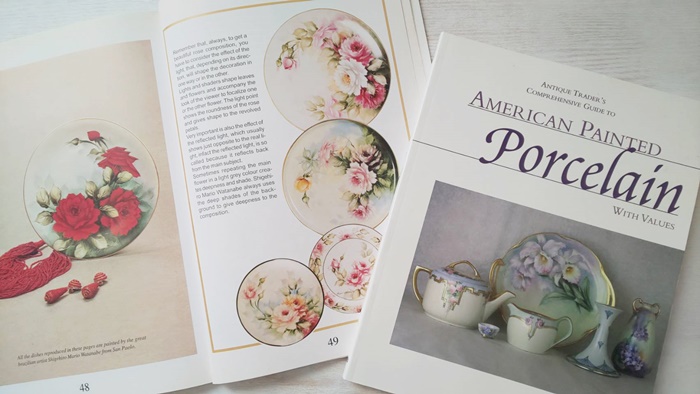

アメリカン絵付けの本より

もう少し詳しく私の手持ちの本より解説を加えます。上記右は『アメリカン ペインティッド ポーセリン』というタイトルの本です。年代の古いたくさんの絵付師さんの作品が数多く掲載されています。

もう少し詳しく私の手持ちの本より解説を加えます。上記右は『アメリカン ペインティッド ポーセリン』というタイトルの本です。年代の古いたくさんの絵付師さんの作品が数多く掲載されています。

左の本も、アメリカン特有の描き方で描かれたバラのプレートが並んでいます。

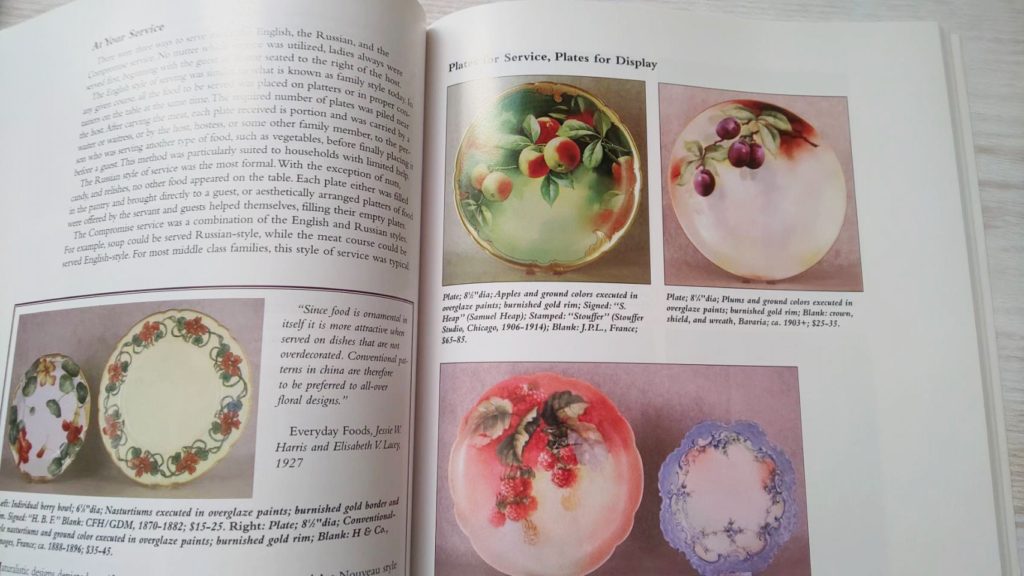

↑右の『American Painted Porcelain』のうちの1ページです。

↑右の『American Painted Porcelain』のうちの1ページです。

絵付けの特徴として、主になるメインの背景にも色がつけられることによって主になる絵を目立たせ、そして自然をそのまま切り取った空気感を感じられる奥行きのある絵が特徴のように思います。

↑は右側の本の中の1ページ。バラの描き方は、背景を取り込みながらメインのバラを目立たせる描き方。平筆で抜いて描いているのが、プレートを見たら分かります。アメリカン絵付けのバラの特徴です。

アメリカン絵付けの筆とメディウム

ペインターさんによるとも思いますが、多くのアメリカン絵付けでは主に、

- 平筆

- 遅乾性の油性メディウム

が使われることが一般的だと思います。背景全体に色を配る上でも、より緩やかで伸びのよいメディウムが望ましいです。

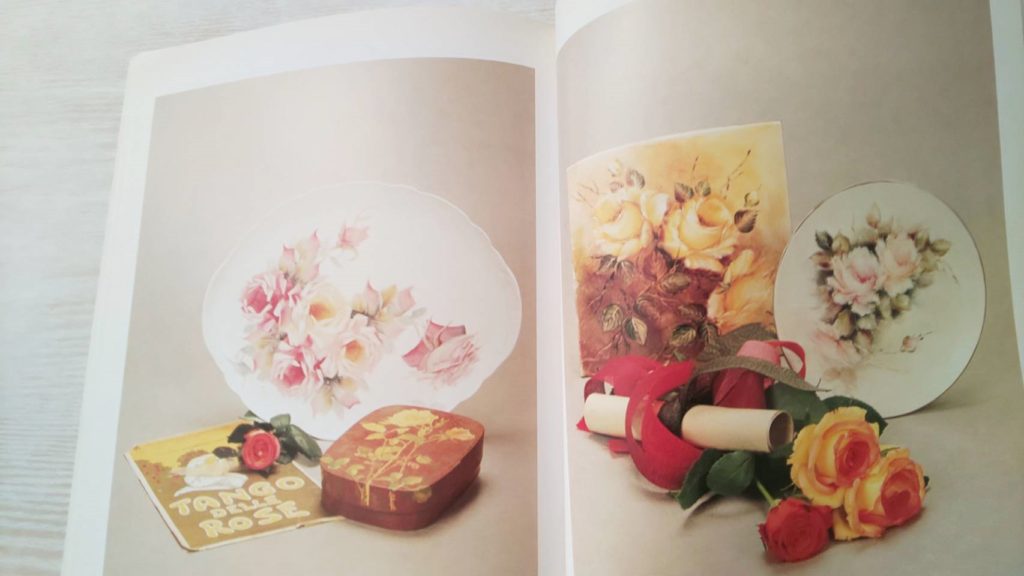

ヨーロピアンの絵付けの本より

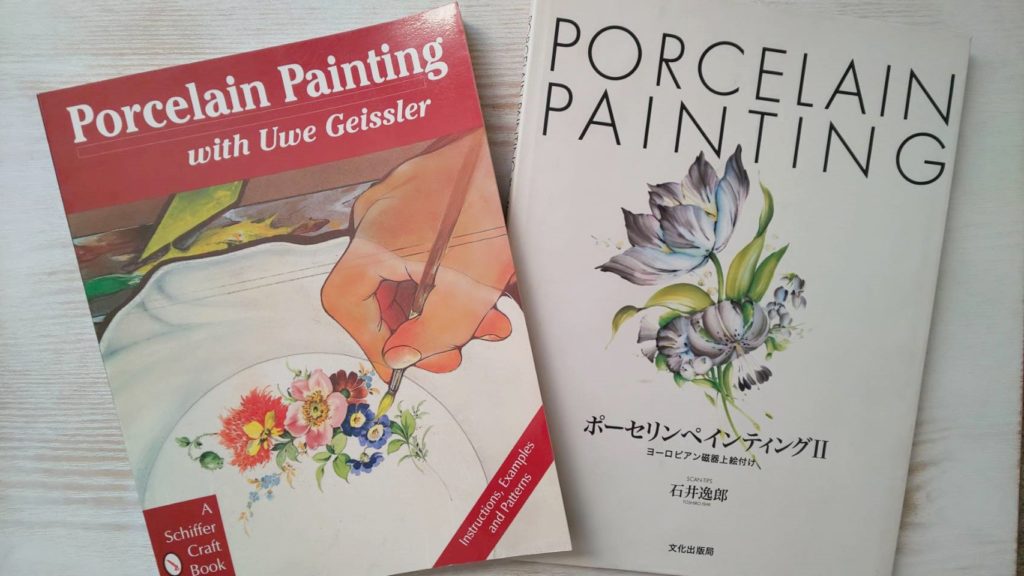

私の手持ちの本より。ヨーロピアン代表でどちらも『Porcelain Painting ポーセリンペインテイング 』と表題が書かれています。

私の手持ちの本より。ヨーロピアン代表でどちらも『Porcelain Painting ポーセリンペインテイング 』と表題が書かれています。

- 左がマイセンの絵付師だったウヴェ・ガイスラ―氏の本です。

- 右がロイヤルコペンハーゲンの絵付師だった石井逸郎氏の本です。

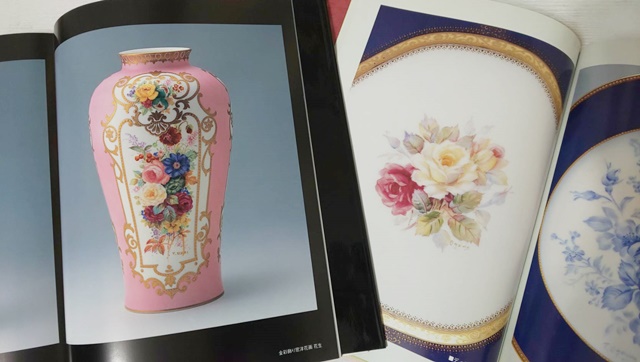

ヨーロピアン絵付けでいちばん多いデザインがお花を組んだブーケではないでしょうか。

ヨーロピアン絵付けでいちばん多いデザインがお花を組んだブーケではないでしょうか。

背景はすっきりと白磁の白を生かして、色花がいっそう華やかに見えるスタイルが特徴のように思います。

ヨーロピアンの筆とメディウム

ヨーロピアンもペインターによると思われますが、一般的には丸筆のみで描かれることが多いです。マイセンや二オン式と呼ばれるヨーロピアンを代表する絵付けでは、粘りの多い油性メディウムをターペンタインやラベンダーオイルなどで緩めて調節しながら描かれるようです。

ロイヤルコペンハーゲンでは遅乾性の水溶性メディウムを使われるようなので、同じヨーロピアンと言っても、扱うメディウムが異なるようです。

- 丸筆

- 速乾油性メディウム or 遅乾水溶性メディウム

日本代表の手描き絵付けブランド

日本代表の手描き絵付けブランドとして『ノリタケ』を取り上げてみます。オールドノリタケなど、熱心なコレクターがいることでも世界的にも知名度のある日本の老舗ブランドです。

- 左はノリタケの絵付師、鵜飼幸雄氏の本です。

- 右はノリタケチャイナペインティングスクールの本です。

ノリタケブランドの作風は、やはり世界に誇る独特な世界観があると思います。この記事では『ポーセリンペインティングとチャイナペインティングの違い』について私なりの考えを述べてきました。

- ノリタケでは、絵付けのことを『チャイナペインティング』と呼びます。

- 筆は平筆。特に花刷毛と呼ばれる職人専用のもの。

- メディウムは遅乾油性メディウム。

ノリタケでは『チャイナペインティング』と呼び、筆とメディウムの種類や作風からも、どちらかというと『アメリカン』の要素が近いと思います。

しかし描き方は、描く対象や白磁より背景があったりなかったり。背景のある『アメリカン』背景のない『ヨーロピアン』どちらも描かれます。もうこれは『ノリタケ式』といった方が良いかと思います。

ポーセリンペインティングとチャイナペインティングのまとめ

上記にジャンルの違いを述べてきました。ざっくりとですがまとめてみます。

| 呼び方 | ジャンル | 道具 | 特徴 |

| ポーセリンペインティング | ヨーロピアン | 丸筆 / 速乾油性・遅乾水溶性 | 白磁を生かしてキリッとした |

| チャイナペインティング | アメリカン | 平筆 / 遅乾油性 | 背景にも色付け空気感がある |

呼び方や絵付け種類のジャンル、扱う筆やメディウムの違いがあれど、同じ『上絵付け』です。

要は、好みの問題だと思います。どのような絵のかんじが好きか。描いてみたいのか。この2大ジャンル以外でも、ノリタケのようにジャンルにとらわれない、オリジナリティを追求するか。

絵付けを習う際の決めてとしては、どのような絵を描かれる先生なのか、ご自身の好みと照らし合わせて、探されると良いかと思います。

私の場合

ちなみにですが、私の場合・・

- 絵付けのことを『ポーセリンペインティング』と呼んでいます。

- 好きなジャンルは『ヨーロピアン』です。

- 筆は、主に平筆(花刷毛)ですが、『丸筆』ももちろん使います。メディウムは『遅乾性』を使います。

- 白磁の余白は白磁のまま残すことが多いので『ヨーロピアン式』ですが、道具は『アメリカン式』です。

- 背景に色を付けることもデザインによってはありますので、『アメリカンっぽく』もあります。

- バラや描く花の種類によっては、抜いて描く『アメリカン式』をよく使います。

と、いうことを客観的にみると、チャイナペインティング(アメリカン要素)が多い絵付けのジャンルかもしれませんが、ポーセリンペインティングと呼んでしまいます。

花刷毛を使うのはノリタケでお勉強したからですし、ポーセリンペインティングと呼んでしまうのは、ヨーロピアン絵付けも習ったことがあるからかもしれません。つまりブレンド型なのでしょうか。平筆でも丸筆でも描けます。

今は好きな絵を描きたい白磁に描きたい絵を描く、好きに描く!というスタンスで描いていますし、うちへ来てくださるお生徒様にも、そのような方向性で、描いてみたいものをお好きな白磁に描いていただいています。

結論:ご自身の『好き』を追求して好みの絵を描くで良いと思います◎

-

-

使っている筆やメディウムはこちらで紹介

上絵付けに必要な道具たち ポーセリンペインティング、チャイナペインティングなどと呼ばれるいわゆる【絵付け】と言います。白磁に描く【上絵付け】に必要な必須道具たちの紹介です。 上絵の具 筆 パレット・パ ...

続きを見る